TROISième des trois parties

La journée d’étude organisée par le réseau européen ENCATC s’est terminée à l’Académie de Théâtre de l’Université des Arts d’Helsinki (Uniarts) par trois présentations. L’objectif de cette série d’interventions était clairement lié à l’évolution de la stratégie locale vers une démocratie culturelle participative, avec des succès et quelques tensions – pas insolubles heureusement.

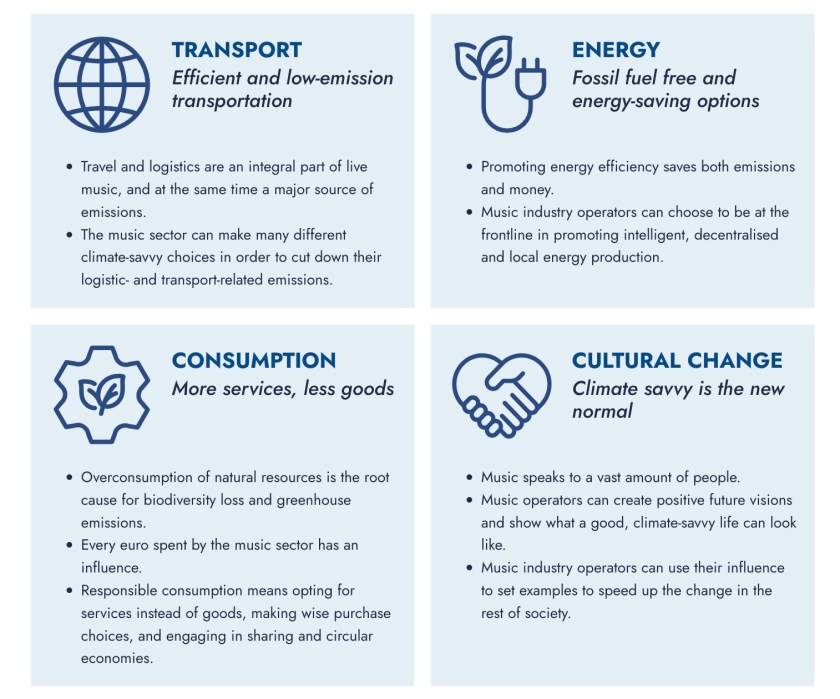

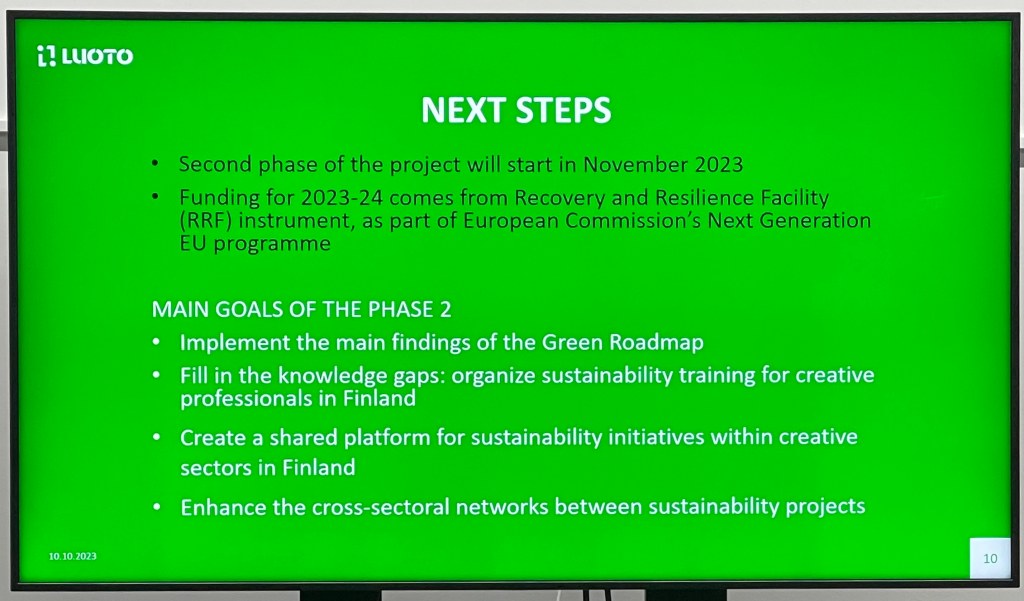

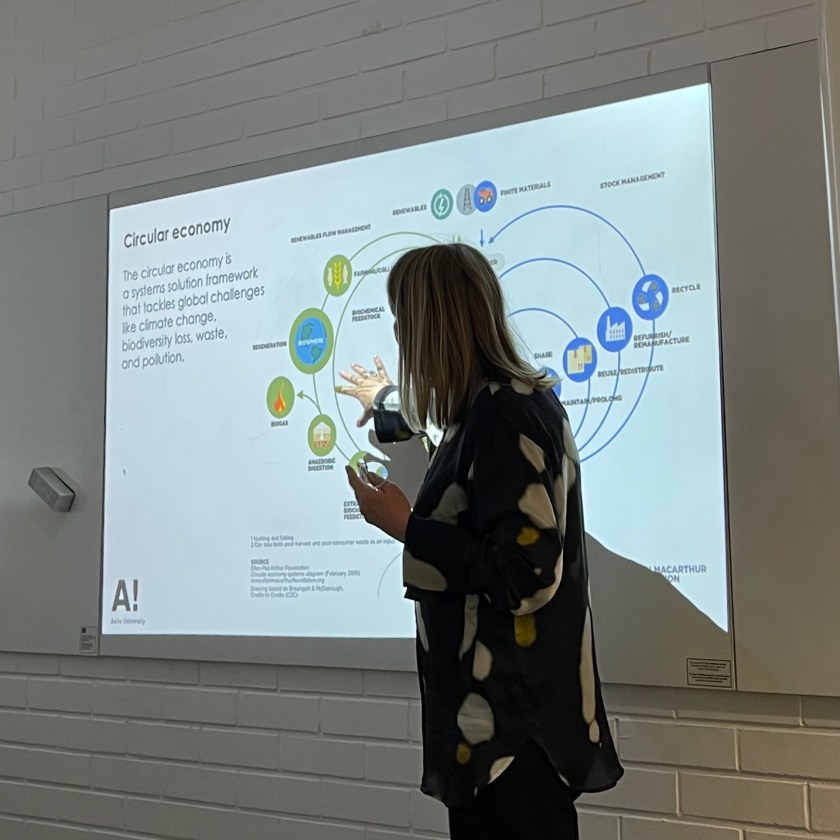

La première partie du compte-rendu peut être consultée sur ce lien. Le thème de la présentation était la mode et le design durables. Quant à la deuxième partie, elle traite de l’intéressante expérience de collaboration en réseau du secteur de la musique live en Finlande (ELMA.live) et du non moins prometteur projet LuoTO en faveur de l’économie circulaire dans le secteur culturel de la région Helsinki-Uusimaa.

VISITE 3 – ACADÉMIE DE THÉÂTRE

L’idéation du contenu de cette étape de la journée d’étude a été réalisée par Jenni Pekkarinen, doctorante en politique culturelle à l’Université de Jyväskylä. Actuellement, en plus de mener ses recherches doctorales à l’Université de Jyväskylä, Jenni Pekkarinen travaille comme planificatrice de projets à l’Université des Arts d’Helsinki. Ses principaux thèmes de recherche comprennent, entre autres, la planification culturelle, la participation, la citoyenneté culturelle et la durabilité culturelle. Dans sa thèse, elle examine les aspirations à la durabilité culturelle et l’impact des programmes des capitales européennes et ibéro-américaines de la culture, en se concentrant spécifiquement du point de vue des écosystèmes des arts visuels. Elle a également été active dans des associations culturelles et est actuellement secrétaire du conseil d’administration de la Society for Cultural Policy Research en Finlande ainsi que trésorière du conseil d’administration de Selkokulttuuri, une association qui promeut les arts et la culture linguistiquement accessibles en Finlande. D’ailleurs, un article particulièrement intéressant de Jenni Pekkarinen vient d’être publié en anglais sur l’analyse de la considération de la participation de divers groupes minoritaires de jeunes dans le programme de la candidature de la ville d’Oulu pour le titre de Capitale européenne de la culture 2026.

A. Helsinki : actions de développement culturel, social et urbain pour prévenir les inégalités dans la capitale finlandaise

Le premier intervenant de cette série était Timo Cantell, directeur de l’unité de statistiques urbaines et de recherche de la ville d’Helsinki. L’unité, composée de plus de 40 experts, produit des données et des analyses sur le développement d’Helsinki, notamment dans les domaines de la population et du bien-être, de l’économie urbaine et de l’emploi.

En 2023, la région métropolitaine d’Helsinki compte 1,54 million d’habitants, dont environ 670 000 résident dans la ville proprement dite. Cette dernière devrait voir sa population croître jusqu’à atteindre 700 000 habitants d’ici 2028, avec des projections à 824 000 habitants d’ici 2050, selon les estimations de l’équipe dirigée par Timo Cantell. Cette augmentation démographique est principalement attribuée à l’immigration.

Historiquement, Helsinki et d’autres villes universitaires de Finlande ont accueilli une population relativement jeune, en particulier des jeunes adultes âgés de 20 à 35 ans. Néanmoins, la ville commence à vieillir progressivement avec le départ à la retraite de la génération du baby-boom, bien que cette génération reste active dans la société.

Helsinki est reconnue comme une ville prospère qui s’investit considérablement dans la réduction des disparités sociales, notamment dans les secteurs de la santé et du bien-être. Elle présente un mélange contrasté de quartiers, certains très prospères tandis que d’autres le sont moins. Cependant, à l’échelle internationale, Helsinki est perçue comme une ville où les inégalités sont relativement réduites.

Helsinki joue un rôle central dans les industries culturelles et les services connexes, ainsi que dans le domaine de l’éducation et de la main-d’œuvre associée à ces secteurs. Par exemple, environ 70 % des architectes d’intérieur finlandais ainsi que des artistes tels que des danseurs et divers autres professionnels créatifs sont concentrés dans cette zone.

La plupart des institutions culturelles d’Helsinki ont été établies au cœur de la ville depuis ses débuts, telles que l’Opéra national finlandais, la Galerie nationale finlandaise et deux théâtres nationaux (l’un en finnois et l’autre en suédois). Après la période difficile de récupération de la Seconde Guerre mondiale, un projet initié dans les années 1970 visait à créer des centres culturels bien répartis dans les quartiers périphériques d’Helsinki. Cela a conduit à la création de trois centres culturels entre les années 1980 et 1990, suivis ultérieurement par la construction de deux autres centres.

Par exemple, celui qui a ouvert ses portes en 1984 sous le nom d’Itäkeskus Multifunction House, a été rebaptisé Stoa, Centre culturel de l’est d’Helsinki en 1993. Il s’agit du plus ancien centre culturel local à Helsinki. Le deuxième, Kanneltalo, a été inauguré en 1992, suivi par Malmitalo en 1994.

Bien que les termes «planification culturelle» et «cartographie culturelle» n’aient pas été explicitement utilisés au début de cette politique de développement culturel, en réalité, ces idées étaient fondées sur de tels principes. Ultérieurement, les termes liés à la politique culturelle tels que «démocratie culturelle» et «démocratisation de la culture» ont été débattus. En somme, l’objectif principal était d’assurer une distribution équilibrée des services culturels dans les quartiers.

Les centres culturels comprennent divers équipements tels qu’une bibliothèque, une salle de concert, des centres éducatifs pour adultes, une cafétéria, des toilettes publiques, et ils accueillent des événements organisés par le département de la culture d’Helsinki et d’autres institutions associées. Ces bâtiments sont distincts des écoles. Chaque centre enregistre en moyenne environ 500 000 visites annuelles. Après la construction des trois premiers centres culturels, la politique a évolué vers la promotion d’activités, de programmes et d’actions plutôt que de se concentrer sur la construction physique. Cette approche a perduré, étant considérée comme offrant davantage de souplesse tout en maintenant les coûts fixes à des niveaux raisonnables.

Actuellement, le Département de la Culture et des Loisirs de la Ville d’Helsinki supervise huit centres culturels : Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Maison Maunula, Stoa, Théâtre Savoy et Maison Vuosaari. Ces centres proposent une variété de services culturels aux habitants d’Helsinki, comprenant des concerts, des représentations théâtrales, des expositions, des événements pour enfants et des programmes éducatifs artistiques. En été, l’Espa Stage organise également des concerts en plein air. Les événements organisés dans ces centres culturels résultent d’une collaboration étroite avec le secteur artistique et culturel d’Helsinki ainsi qu’avec les résidents de la ville.

La présentation suivante portait sur l’évolution d’un projet participatif visant à créer l’un des récents centres culturels, soutenu par la municipalité et d’autres partenaires. Ce projet vise à répondre aux besoins d’un quartier en pleine transformation et en expansion.

B. L’art met en lumière l’orientation du changement dans l’urbanisme.

La présentation a été réalisée par l’architecte Petri Leppälä, travaillant au sein du Département de l’environnement urbain d’Helsinki.

Pour Petri Leppälä, qui considère que l’architecture n’est rien d’autre qu’un cadre pour la vie elle-même, son approche du design interactif découle naturellement de ses expériences d’études en Finlande et au Danemark, lui permettant ainsi d’établir des comparaisons de première main. L’architecte Leppälä aborde la réintroduction de l’interaction humaine et des émotions dans le tissu urbain quotidien comme un défi stimulant pour les urbanistes et les architectes contemporains. Le Département de l’Environnement Urbain de Helsinki réunit toutes les actions essentielles de la planification générale et détaillée, tels que la circulation, le paysage et l’immobilier, en les réunissant autour d’une seule table pour favoriser l’émergence d’idées nouvelles et multidisciplinaires qui guident la conception urbaine.

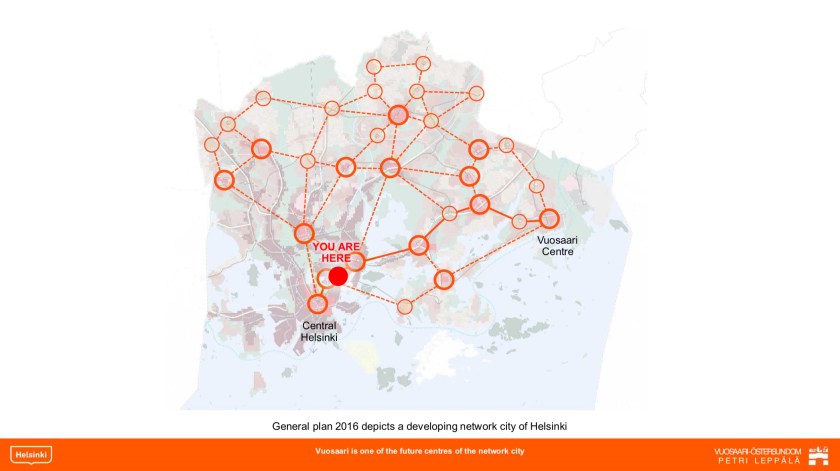

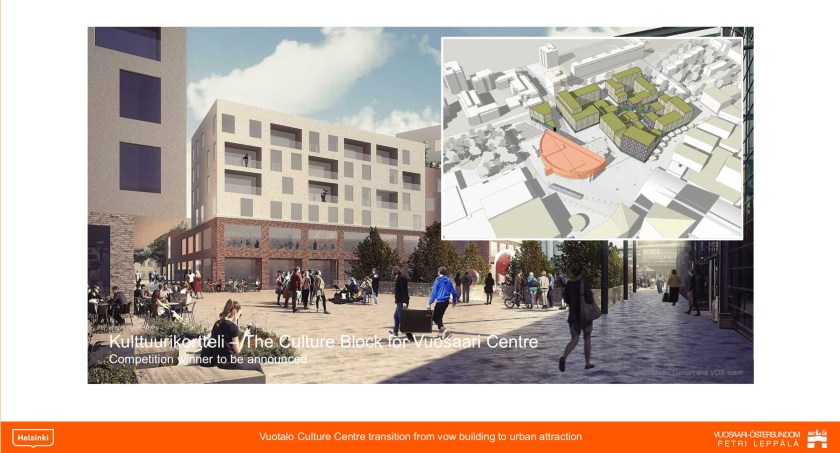

Le travail de Petri concernant l’urbanisme du centre de Vuosaari a progressé vers une collaboration fructueuse entre les exigences du plan général visant à améliorer le pôle de services – le rendant plus convivial – et les échanges avec les résidents de Vuosaari. Cela s’est manifesté à travers une programmation minutieuse d’événements, d’expositions et d’ateliers au sein du centre culturel Vuotalo. Cette approche a apporté une valeur ajoutée en rapprochant davantage le débat public des objectifs mutuels lors de la réalisation des projets.

La mission principale était de renforcer le sentiment de communauté, d’encourager le développement positif et de mettre en avant les caractéristiques distinctives des quartiers en dehors du centre-ville, comme mentionné dans la première présentation de Timo Cantell. L’idée sous-jacente était de créer des occasions pour les habitants de divers quartiers de s’immerger dans la culture et d’intégrer l’art dans leur vie quotidienne. Au cœur de cette initiative résidaient l’interaction et la coopération entre les résidents locaux et les organismes artistiques, avec pour objectif de développer des méthodes de travail plus variées afin d’atteindre de nouveaux publics pour l’art et la culture.

Ce fut un processus d’urbanisme axé sur la participation des résidents, impliquant une interaction avec les parties prenantes du projet à travers divers moyens tels que la diffusion d’informations, des ateliers et des méthodes de conception. Une communication s’est instaurée avec les organismes d’urbanisme et immobiliers opérant dans la région de Vuosaari.

Une attention particulière a été portée aux activités artistiques impliquant diverses communautés et résidents, avec la collaboration d’un artiste résident travaillant en étroite collaboration avec les habitants.

En outre, un concours en conditions réelles a été organisé pour les étudiants des trois universités d’architecture finlandaises.

En somme, ce fut un exemple captivant de création collective d’un centre culturel avec la collaboration active des résidents, des étudiants et des professionnels. Ce processus n’a pas été réalisé en un jour… il s’est étalé sur une période considérable, essentielle pour garantir le succès du projet.

Grâce au modèle participatif d’Helsinki, l’offre artistique et culturelle est équilibrée et diversifiée au niveau local, contribuant au renforcement de la communauté, à l’amélioration de l’image positive des quartiers et à l’intégration culturelle des résidents.

C. Communautés : changer les villes depuis leurs racines

Cette présentation captivante a été animée par deux chercheurs qui ont mis en lumière les nuances des divergences entre les politiques élaborées par les organismes publics, qu’il s’agisse du gouvernement d’Helsinki ou de la ville de Tampere, et les activités culturelles émergentes au sein des communautés locales de ces villes, les deux plus grandes du pays. Dans ces situations, les priorités ne coïncident généralement pas au départ, donnant lieu à un dialogue dynamique s’épanouissant dans un cadre démocratique avancé tel que celui en vigueur en Finlande.

Antti Wallin, PhD, est professeur de politique sociale à l’Université de Tampere. Il est membre du collectif de recherche du Tampere Center for Societal Sustainability et du consortium de recherche Towards Ecowelfare State. Ses recherches et son enseignement portent sur l’intersection des politiques urbaines, des espaces et de la vie quotidienne des habitants. Animé par le désir de comprendre les implications spatiales du changement social, ses recherches ont exploré des sujets tels que le vieillissement de la population dans les villes, la planification culturelle, le rôle de la base dans la planification urbaine, la densification urbaine et, plus récemment, les effets sociaux du développement urbain durable. Au-delà de l’enseignement et de la recherche académiques, Wallin participe activement aux débats publics et professionnels sur les questions urbaines et publie régulièrement des articles de vulgarisation sur les débats universitaires.

Mikko Kyrönviita est doctorant en politique environnementale à l’Université de Tampere. Il est membre du groupe de recherche Nature and Environment Policy et co-fondateur du collectif de recherche Insurgent Spatial Practices à l’Université de Tampere. Il mène ses recherches doctorales sur le skateboard et la culture de la construction de skate parks DIY (faites-le vous-même). Dans ses recherches, il se concentre sur les questions d’action politique quotidienne, d’apprentissage et de partage des connaissances, ainsi que sur la manière dont les appropriations et pratiques spatiales auto-organisées des skateurs ont abouti à de nouvelles formes de collaboration dans la gouvernance urbaine. Il est un membre actif de la communauté locale du skate et a participé à la planification du studio de skate du lycée Sampo et au développement du programme de skate avec le Festival du film de Tampere.

Introduction

Les villes sont en perpétuelle mutation avec l’augmentation de la densité urbaine, la régénération des anciens sites industriels, l’adoption de nouvelles approches en urbanisme (comme le nouvel urbanisme) et l’évolution de différentes cultures urbaines.

La culture, au cœur même de la société, englobe les coutumes et les expressions artistiques qui ont un impact sur la manière dont les individus vivent et s’engagent dans une découverte et un apprentissage créatifs.

Les individus jouent un rôle essentiel en tant qu’acteurs impliqués dans la création et l’évolution de leur environnement, participant activement à son développement.

Au-delà des aspects traditionnels de la planification urbaine, les villes se construisent socialement, influencées et modelées par les actions collectives et les modes de vie quotidiens de leurs habitants.

Les chercheurs ont ensuite brièvement présenté trois cas d’organisations populaires qui renouvellent les modes de vie en ville :

- Tikkutehdas, une ancienne fabrique d’allumettes, à Tampere;

- Hiedanranta, une ancienne usine de pâte à papier et zone industrielle, à Tampere; et,

- Suvilahti, une ancienne centrale électrique et gazière, à Helsinki

Tikkutehdas DIY : faire de la politique de manière pratique

(Kyrönviita & Wallin, 2022) Les sentiments de mécontentement peuvent être un catalyseur puissant, incitant les individus à agir pour influencer et améliorer leur ville. Cela peut impliquer la création de nouvelles structures ou la résolution de déficiences qui persistent depuis longtemps dans le paysage urbain.

Dans cette optique, les citoyens apparaissent comme des acteurs politiques actifs, impliqués de manière proactive dans la création de leur cadre de vie, cherchant à concrétiser leurs aspirations pour des espaces urbains idéaux.

La politique urbaine quotidienne se concentre principalement sur la transformation des aspects ordinaires de la vie citadine, cherchant non seulement à introduire des changements, mais aussi à instaurer de nouveaux forums d’engagement civique, comme l’ont souligné Beveridge et Koch en 2019.

Ce processus dynamique agit comme un moteur, mobilisant les individus pour qu’ils contribuent activement au développement et à l’amélioration de leur environnement urbain.

Hiedanranta, Tampere : Dialectique de la culture et du développement urbain

(Rikala, S., Wallin, A., et Sjöblom J. 2023 ; Turku, V., Kyrönviita, M., Jokinen, A., et Jokinen, P. 2023) La réorganisation économique des villes engendre des friches urbaines, telles que des terrains abandonnés et une densification urbaine.

Les initiatives locales sont capables de réaffecter des espaces vacants ou peu utilisés à des fins spécifiques, remettant ainsi en question les normes établies en matière de développement urbain et les tendances actuelles.

Les efforts de développement urbain peuvent parfois tirer parti de la culture populaire pour cultiver des espaces urbains dynamiques et susciter un plus grand intérêt du public. Dans ce processus, des concepts tels que les usages temporaires, l’urbanisme tactique et l’urbanisme DIY peuvent être utilisés.

Il arrive parfois que les acteurs locaux et les entités de développement urbain partagent des objectifs communs en créant des environnements urbains dynamiques et vivants. Cependant, les motivations sous-jacentes diffèrent :

- Les acteurs de terrain sont principalement motivés par des considérations culturelles et communautaires.

- Le développement urbain, quant à lui, est principalement motivé par l’objectif d’augmenter la valeur des terrains et des biens immobiliers.

Suvilahti, Helsinki – Conflit : un scénario indésirable

Les participants ont mentionné le projet de réaménagement d’un ancien site industriel – le gazomètre de Suvilahti. La municipalité souhaitait initialement réaliser un projet de restructuration culturelle de grande envergure, typiquement planifié en collaboration avec les industries culturelles commerciales, plutôt que de préserver l’espace de skate populaire DIY créé par la communauté locale. Les tensions pour ce projet ont persisté au fil de ces dernières années, suscitant des manifestations de la part des résidents, qui aspirent à maintenir l’atmosphère communautaire non commerciale de cet immense espace. Notons que celui-ci n’a pu être converti en logements en raison des coûts élevés de la nécessaire décontamination. En tout cas, les autorités municipales ambitionnent d’en faire le plus grand centre d’activités créatives et spectacles d’Europe du Nord, tout en promettant de réintroduire un espace DIY (dédié à divers types de bricolage).

Que retenir de cette problématique ? Le tissu culturel constitué d’initiatives locales apporte une valeur économique importante à la ville, une idée que les autorités municipales accueillent avec enthousiasme. Ils exploitent à leur avantage le « facteur cool » inhérent à ces mouvements culturels, en utilisant des images visuelles saisissantes et une image de marque convaincante pour dresser un portrait vivant d’une ville dynamique et vibrante.

Cette image soigneusement sélectionnée et promue agit comme un aimant pour le tourisme et les investissements, propulsant la ville vers la croissance et la prospérité. Il est toutefois crucial de reconnaître que ces efforts bien intentionnés visant à façonner un paysage urbain plus prospère peuvent, à long terme, générer des tensions et des conflits.

Il est important de souligner que les conflits ne profitent à personne. En conséquence, les villes ont du mal à trouver l’équilibre délicat entre la réalisation de leurs objectifs de développement urbain et le développement du potentiel créatif de leurs citoyens. Cette double aspiration présente un défi urgent : découvrir des méthodes plus efficaces pour intégrer de manière transparente les valeurs culturelles dans le cadre du développement urbain durable, garantissant un avenir urbain harmonieux et prospère.

En guise de conclusion : Vers une ville durable par le bas

Les initiatives locales insufflent une nouvelle vie à la vie urbaine, ouvrant la voie à un rajeunissement sur de multiples fronts, englobant les dimensions matérielles, sociales et symboliques de l’existence urbaine.

Ces initiatives promeuvent la durabilité en réutilisant de manière ingénieuse les espaces et les ressources déjà existants pour répondre aux besoins locaux, favorisant ainsi le renforcement de la communauté et la création de connaissances et compétences. Par conséquent, elles remettent souvent en question les pratiques urbaines traditionnelles, créant ainsi de nouvelles associations dynamiques.

Dans ce contexte, certaines questions émergent :

- Quel rôle les citoyens jouent-ils dans la conception collective de la vie urbaine quotidienne et dans la création d’une ville durable ?

- Comment la gouvernance culturelle est-elle prise en compte dans cette équation complexe ?

Je tiens à remercier particulièrement les chercheurs Jenni Pekkarinen, Antti Wallin et Mikko Kyrönviita.

Susana Salerno nous renseigne pour sa part sur l’origine du réseau: «Des femmes collègues, amies, camarades… nous trouvions que les meilleurs thèmes – ceux non traités dans les programmes officiels des congrès culturels – surgissaient et se débattaient horizontalement, dans le contexte des cafés et des espaces plus décontractés. C’est là que les échanges s’envolaient passionnément, que l’académique s’entrelaçait avec la vie quotidienne, que le savoir cohabitait avec la sagesse, sans appréhension ni étiquettes». Pour Susana, le réseau est «un manteau où s’abritent des femmes et des hommes qui veulent modifier les discours et les styles officialisés dans le domaine culturel».

Susana Salerno nous renseigne pour sa part sur l’origine du réseau: «Des femmes collègues, amies, camarades… nous trouvions que les meilleurs thèmes – ceux non traités dans les programmes officiels des congrès culturels – surgissaient et se débattaient horizontalement, dans le contexte des cafés et des espaces plus décontractés. C’est là que les échanges s’envolaient passionnément, que l’académique s’entrelaçait avec la vie quotidienne, que le savoir cohabitait avec la sagesse, sans appréhension ni étiquettes». Pour Susana, le réseau est «un manteau où s’abritent des femmes et des hommes qui veulent modifier les discours et les styles officialisés dans le domaine culturel».

En 2003, Romina a créé la plate-forme internationale d’administrateurs culturels “

En 2003, Romina a créé la plate-forme internationale d’administrateurs culturels “ Actrice, productrice et administratrice culturelle. Au-delà d’un longue expérience dans le domaine du théâtre et du cinéma en tant qu’actrice, Susana a aussi une riche carrière en matière des politiques culturelles et de la coopération (coordinatrice des relations publiques et de la coopération internationale au sein du Ministère de la Culture de la Ville autonome de Buenos Aires).

Actrice, productrice et administratrice culturelle. Au-delà d’un longue expérience dans le domaine du théâtre et du cinéma en tant qu’actrice, Susana a aussi une riche carrière en matière des politiques culturelles et de la coopération (coordinatrice des relations publiques et de la coopération internationale au sein du Ministère de la Culture de la Ville autonome de Buenos Aires).

![Bruxelles Open Days 2011 (8) [1600x1200]](https://rafamandu.com/wp-content/uploads/2011/11/bruxelles-open-days-2011-8-1600x12001.jpg)

![Bruxelles Open Days 2011 (9) [1600x1200]](https://rafamandu.com/wp-content/uploads/2011/11/bruxelles-open-days-2011-9-1600x12002.jpg)